在人类文明的璀璨长河中,有一种物质以其独特的光泽、坚硬无比的特性和象征永恒的爱情而闻名于世,它就是——钻石,钻石,这个词汇本身就蕴含着无尽的魅力与遐想,它不仅是自然界中最为珍贵的宝石之一,更是人类情感、财富与地位的象征,究竟什么是钻石?它为何能跨越时空,成为永恒的代名词?本文将从科学的角度解析钻石的成因、性质,回顾其历史渊源,并探讨其在人类文化中的特殊地位。

科学的视角:钻石的诞生与特性

钻石,化学成分是碳(C),是在地球深处高温高压的条件下形成的,这种极端的环境通常出现在地幔与地壳交界处的金伯利岩筒内,大约在150至200公里深的地下,温度可达到1500摄氏度,压力相当于一吨重物压在指甲上,这样的条件下,碳原子以一种特殊的方式排列,形成了我们所说的“钻石”。

形成过程:钻石的形成是一个复杂的地质过程,通常需要数百万年的时间,碳元素通过火山活动、地幔对流等方式被带到地壳附近,在高温高压的作用下,碳原子重新排列成晶格结构,形成钻石晶体,随后,随着岩浆的冷却和上升,含有钻石的岩浆管破裂,钻石被带至地表或近地表,最终被开采出来。

物理特性:钻石之所以珍贵,很大程度上归功于其卓越的物理性质,它是自然界中最硬的物质,莫氏硬度计上排名第一(10级),远超其他天然矿物,钻石具有极高的折射率和散射性,能够散发出耀眼的光芒,钻石还具有良好的导热性,是唯一一种在室温下能传导热量的非金属矿物,这些特性使得钻石成为珠宝制作中的首选材料。

历史回望:从古埃及到现代社会的演变

古代的认知:尽管现代科学对钻石的形成有详尽的解释,但在古代,人们对钻石的来源和性质知之甚少,最早的记录可以追溯到古印度,当时人们发现了一种名为“Adamant”的物质,后来才被确认为钻石,在古印度、巴比伦等文明中,钻石被视为神祇的眼泪或雷电的产物,具有神秘和神圣的属性。

中世纪的浪漫:随着欧洲文艺复兴和商业交流的兴起,钻石开始在欧洲贵族和王室中流行,特别是15世纪末至16世纪初,葡萄牙探险家发现了巴西的钻石矿藏后,钻石逐渐从稀有物品变为欧洲贵族竞相追逐的奢侈品,在这一时期,钻石不仅作为装饰品出现,更成为了权力和财富的象征。

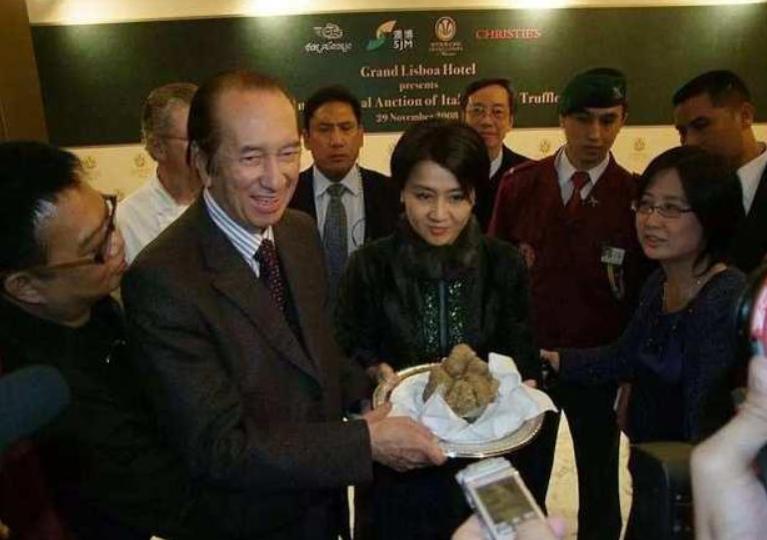

现代社会的普及:进入20世纪,随着工业革命和采矿技术的进步,尤其是南非金伯利矿区的发现,使得钻石产量大幅增加,价格逐渐平民化。“戴比尔斯”等大型钻石公司的营销策略进一步推动了钻石在全球范围内的普及和接受度,虽然对钻石的消费观念存在争议(如环保、伦理等问题),但它仍然是表达爱意、承诺和永恒的重要符号之一。

情感价值:从象征到传承

在人类文化中,钻石不仅仅是一种物质存在,它还承载着深厚的情感价值和文化意义。

爱情的象征:最广为人知的是钻石与爱情的联系,一句“钻石恒久远,一颗永流传”的广告语将钻石与永恒的爱情紧密相连,许多情侣选择用钻戒作为订婚或结婚的信物,象征着爱情的坚不可摧和永恒不变,这种情感上的寄托使得钻石超越了其物质价值,成为了一种文化符号和情感寄托的载体。

家族传承:在许多家庭中,珍贵的钻石饰品被视为家族的传家宝,代代相传,它们不仅代表着财富和地位的传承,更蕴含着家族的记忆和情感纽带,每一件传世之宝背后都可能有着动人的故事和家族成员间的深厚情感。

钻石是自然界与人类文化共同孕育的瑰宝,它以其独特的物理特性、丰富的历史背景以及深厚的情感价值成为了人类文明中不可或缺的一部分,从科学的角度看,它是地球深处高温高压下的奇迹;从历史的角度看,它是人类文明进步和社会变迁的见证者;从文化的角度看,它是爱情、承诺与传承的象征。

面对日益增长的消费观念变化和环保压力,我们也需要重新审视对钻石的态度和消费方式,应倡导可持续采矿和环保意识;应更加注重其背后的文化意义而非单纯的经济价值,毕竟,真正的“永恒”不在于物质的永恒性本身,而在于那份能够穿越时间、触动心灵的“情”。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 冀ICP备17028371号-1

冀ICP备17028371号-1

还没有评论,来说两句吧...